Катя Петровська та її «Можливо, Естер»

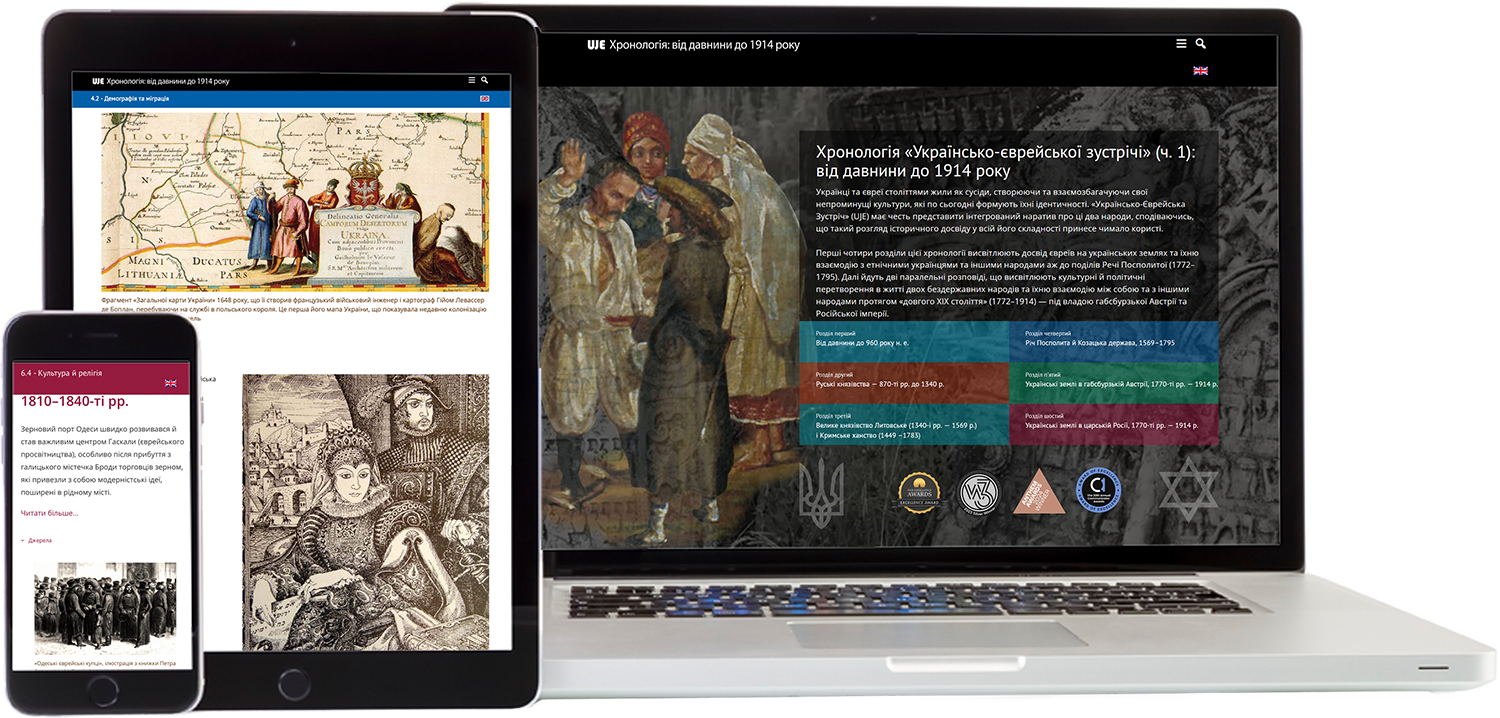

Катя Петровська — німецька авторка українського походження, родом з Києва, що давно вже живе в Берліні. Її дебютна книжка німецькою «Можливо, Естер» одразу стала подією в світовій сучасній літературі — текст перекладено багатьма мовами, в тому числі от-от з’являться переклади англійською та українською мовами. Українською мовою книжку «Можливо, Естер» перекладає Юрко Прохасько. Розмова з Катею Петровською відбувається в Єрусалимі під час Єрусалимського книжкового ярмарку. Говоримо про книжку, особливості пам’яті та про те, куди можуть привести сюрреальні прогулянки Бабиним Яром. Проект «Зустрічі» створено за підтримки благодійного фонду «Українсько-Єврейська Зустріч».

Катя Петровська — німецька авторка українського походження, родом з Києва, що давно вже живе в Берліні. Її дебютна книжка німецькою «Можливо, Естер» одразу стала подією в світовій сучасній літературі — текст перекладено багатьма мовами, в тому числі от-от з’являться переклади англійською та українською мовами. Українською мовою книжку «Можливо, Естер» перекладає Юрко Прохасько. Розмова з Катею Петровською відбувається в Єрусалимі під час Єрусалимського книжкового ярмарку. Говоримо про книжку, особливості пам’яті та про те, куди можуть привести сюрреальні прогулянки Бабиним Яром. Проект «Зустрічі» створено за підтримки благодійного фонду «Українсько-Єврейська Зустріч».

Катя Петровская: По-первых, это не роман. По-немецки там написано жанровые определения «Geschichte», т.е. истории. И с этого все начинается. Это маленькие истории о моей семье, и они вписаны в большую историю. Книжка начинается с этого предположения: а что будет, если я опишу эти маленькие истории и, собственно, весь ХХ век будет у нас в кармане. Это связанно и с большими катастрофами, и с революцией, и с войной, и с еврейской эмансипацией, и с процессами.

Среди моих достославных родственников был даже такой герой по имени Иуда Штерн, который в 1932 году стрелял в немецкого посланника в Москве буквально за несколько дней до выборов президента в Германии. Из этой истории вырастает и история процессов, и история Второй мировой войны. Каждая история книги встроена в большой исторический пласт, при этом она рассказана максимально субъективно.

Во многих языках есть эта игра между «историей» как маленьким рассказом-нарративом и «большой историей».

Ирина Славинская: Если истории рассказаны, то кому они рассказаны? Кто реципиент?

К.П.: Это самый интересный вопрос. Многие говорят, что это история семьи и поиска собственных корней, но, на самом деле это скорее поиск собеседника.С этого все начинается. Ты представляешь себе своего друга, который не говорит по-немецки или не говорит по-русски, и ты хочешь ему рассказать эту историю. Для меня именно конструкция того, кому я рассказываю, и что я рассказываю, была первостепенной важности, а не тематика. В моем представлении, напряжением разговора или рассказа был некий человек, говорящий по-немецки, удивительным образом. Я уже 15 лет живу в Германии, и мои друзья – не обязательно немцы, но мы с ними говорим на немецком языке. Это израильтяне, румыны, итальянцы, французы, но все мы некоторое время живем в Берлине и говорим по-немецки. Среди моих друзей есть даже немцы.

Как ни удивительно, именно немецкий язык казался принципиальным в этом разговоре. Рассказывается история советской-еврейской-польской-украинской семьи. Если ее рассказывать на русском – а это мой родной язык – то эта будет некий мемуар, а если ее рассказывать по-немецки, то вдруг оказывается, что ты не равняешься собственной истории. Ты рассказываешь историю своей семьи, но путем присвоения другого языка ты показываешь, что это история твоей семьи, но это не ты.

Кто я – я в праве выбирать сама. Жест свободы сделан на другом языке. В этом тексте я являюсь собой и не собой одновременно. Потому что нет никакой логики писать это по-немецки. Это была первая идея.

Потом оказалось, что писание по-немецки дает удивительные другие возможности. Люди воспринимают книгу как художественную, литературную, как fiction. Это удивительная ситуация, потому что в книге нет ни слова вымысла, хотя истории иногда вполне фантасмагорические – в жизни истории гораздо ярче и фантастичнее, чем литература.

Если бы я писала по-русски, это была бы история страданий еврейского народа и невероятных победных усилий советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Эта книга возникла из воспоминаний, она – продукт последнего советского поколения, воспитанного на войне. Война была нашим самым большим мифом, в котором сочетались правда и ложь совершенно удивительным образом.

Если это транспонировать в немецкий язык, получится попытка освободиться от предопределений. Я не хочу, чтобы меня описывали как жертву.

В немецкой культуре память какие-то вещи уже проговорены много раз. Некоторые из них подверглись инфляции. По-русски и по-украински они не проговорены. Это не только слова, но и мыслительные ходы. Интеллектуалам они даются, но так просто в беседе не понятно, как описывать эти вещи.

Я не хотела иметь этот еврейский бонус, что я, мол, из семьи, часть которой погибла в Бабьем Яру, и поэтому… Я не имею никакого права сказать, что мой народ победил во второй мировой войне, и поэтому… Люди, которые имеют право так сказать, вот они сейчас и воюют.

На самом деле, из того, что СССР и пост-советский союз не понял и не занимался темой памяти вокруг второй мировой войны, мы имеем то, что мы имеем.

И.С.: Жест свободы, о котором вы говорили, и дистанция с помощью языка – почему это было так важно?

К.П.: На самом деле я начала писать некоторые тексты по-русски, но они хотели быть написанными по-немецки. Это было связано с совершенно практичными вещами. Если ты живешь некоторое время в каком-то языковом социуме, так вот и выливается. Потом это превратилось во внутреннее решение, потому что все равно нужно решать. Меня действительно интересовало больше не писание о себе, а поиск Другого. Другой – это такая вечная конструкция.

И.С.: Другой – где вы его искали?

К.П.: Я все время оказывалась в ситуации Другого или чувствовала этого Другого. Ты встречаешь на берлинском вокзале человека, который у тебя спрашивает: «А что там написано наверху? Почему там написано «Bombardier willkommen inBerlin», почему «бомбы»? И тут начинается разговор с другим человеком, и он оказывается иранским евреем, живущим в Нью-Йорке. Это не вымышленная история. Мы говорили о бомбах, а на самом деле – о насилии языка над нами.

Эта книга – намного больше о «gewalten», насилии этих слов над человеком. Потому что вначале было слово. И, к сожалению, это не только божественная благая весть, но и политическая новость.

Это иллюзия – язык не дает ни малейшей дистанции. Очень часто люди говорят о персональной дистанции по отношению к катастрофам, которые я описываю. На самом деле, речь не об эмоциональной дистанции, а о том, что персонажи, которых я описываю, вдруг становятся не моими.

Немецкий язык вообще в любой ситуации дает другой уровень. Это возникло в нескольких историях. В книге есть история, которую рассказал мне папа, о том, что во время эвакуации из Киева его должны были посадить в грузовик, а там стоял фикус. Его отец снял фикус, и посадил в грузовик моего отца и его брата. Таким образом они спаслись. В следующий раз мой папа фикус не упоминал. Я стала выяснять, потому что для меня было очевидно, что фикус спас жизнь моего отца, и поэтому я существую, потому что кадку с фикусом сняли с грузовика. И вдруг мой папа этого не помнит. Так возникла глава о том, а был ли фикус.

Я начала писать это по-русски. Для меня это был момент депрессивный, потому что в этот момент я поняла, что совершенно ничего не могу рассказать, потому что мне ничего не известно. И каждый раз ты пытаешься ухватиться за эту реальность, рассказать что-то, что действительно имело место. И эта реальность все время ускользает. И как же рассказывать?

Я попыталась записать эту историю. Она мне показалась совершенно несимпатичной. Из этого фикуса вдруг вырастает «fiction». Но не в русском понимании, гдеэто фикция, ложь, конструкция, fake. А по-немецки, где это литература, belleslettres, художественное. Удивительная вещь – и это я поняла на фикусе, но сделала интуитивно – что немецкий язык в этой ситуации для меня оказался спасительным. Не буду вам говорить что есть и неприличное слово, как «fuck», по-немецки. И я каждый раз боюсь, что меня еще и об этом спросят: «Не думали ли вы?».

И это удивительно. На самом деле в книжке присутствуют все эти пласты – от метафизики до неприличия, которое где-то сквозит в постсоветстких сквозняках.

Дело в том, что немецкий создает этот удивительно абстрактный уровень. Это не значит, что у меня появляется эмоциональная дистанция. Это уровень абстракции, когда ты понимаешь, что ты рассказываешь историю, с одной стороны, очень свою, а, с другой стороны, она очень типична, и ты говоришь не от своего имени, а попадаешь в метафизическое пространство ХХ века и просто вещаешь. Ты создаешь пространство для определенного мировосприятия, а даже и не пишешь.

Все слышали о немецкой философии. Удивительно, что русская философия воплотилась, в основном, в таких фигурах, как Толстой и Достоевский. Русская культура знает гораздо меньше эмансипированной философии в немецком смысле. И удивительно, что рассказывая эти истории на немецком, ты чувствуешь, что немецкий дает этот уровень философского абстрагирования.

И.С.: Здесь есть интересный сюжет истории, о которой ничего не известно. Как о фикусе. Как можно рассказать историю, которой ты не знаешь? Где искать? Как искать?

К.П.: Я прочитала о Бабьем Яре километры литературы для того, чтобы рассказать десять страниц в полу-публицистическом духе о Бабьем Яре – это одна из глав книги. Она построена на совершенно разных текстах, это попытки с разных сторон посмотреть на истории трех или четырех персонажей моей семьи, которые не избежали Бабьего Яра.

Книжка называется «Кажется, Эстер». Она названа по имени бабушки моего отца. Здесь мы как раз и говорим о том, что можно знать, и чего знать нельзя. Мы точно знаем, что у моего отца было две бабушки. Одну из них звали Эстер. Он не знает точно, какую, потому что ту бабушку, что жила вместе с ними, его родители называли «мама», а он называл «бабушка». Поэтому она «кажется, Эстер». И это принципиально. Ее имя не Эстер, ее имя – кажется, Эстер. И это не предположение, мы это точно знаем. Мы также довольно точно знаем, как ее убили. Для этого я очень много прочитала и очень много собрала. Мой отец сказал, что она погибла в Бабьем Яру, но она до него не дошла. Ее убили на Лютеранской, 11. Просто она вышла из дому и, по всей видимости, спросила, куда идти.

Что значит, что мы можем знать, чего мы не можем знать? Каждый поиск – это этическая задача. Сколько мы должны изучить по какому-то вопросу, чтобы иметь право говорить. Это вопрос для каждого, но это вопрос и поиска жанра. Если ты занимаешься историческим исследованием – то это одно, а если ты хочешь рассказать о каком-то человеке или о 20 минутах его жизни – это совсем другое. Я много лет пыталась что-то читать вокруг, хотя у меня не хватает нервов смотреть в эту сторону, и у меня нет защиты профессии. Если бы я была историком, занимающимся Второй мировой войной, мне было бы легче. Я стою перед этими катастрофами в голом виде, что не всегда эстетично.

Дело в том, что нужно всегда представлять себе модальность высказывания. Это самое главное в поиске правды, а не то, сколько мы знаем, и сколько мы не знаем. Мы точно знаем, что ее звали возможно, Эстер, мы знаем, как выглядел этот день, какие патрули где были… Способность видеть – это очень маленький шаг, который отрывает тебя от твоего исторического материала. Я все это прочитала для того, чтобы все это не использовать, но иметь право сказать пару слов.

И вся глава строится на моей прогулке в Бабий Яр. Я провела там один день, пытаясь описать взаимодействие человека и ландшафта в этом месте и вообще этот ландшафт между станцией метро и Кирилловской церковью. И со мной там произошли невероятные истории, которые все строятся на кино «BlowUp», где ты раскрываешь некое преступление, от которого не осталось никаких следов, ничего материального, и в конце видишь группу мимов, которые играют в теннис. В какой-то момент, заблудившись на этих холмах я вышла на группу невероятной красоты молодых людей, которые играли во «Властелина колец». Вот этот мой день Бабьего Яра описаны этой прогулкой, а потом разные главы, которые написаны в совершенно разных жанрах. В книге поиск жанра был, наверное, самым главным.

Книга балансирует между публицистическим текстом, маленькой новеллой и какими-то совершенно бредовыми кусками без запятых, без больших букв, потому что материал не позволяет приблизиться. Скажем, когда я занималась показательным процессом вокруг Иуды Штерна в 1932 году, когда ты пытаешься понять, был ли он подкупленным одними силами, работающим на других, и так далее. В таких ситуациях бред необходим как единственный способ описания реальности.

И.С.: История, которую вы рассказываете на немецком языке для немецкого читателя – это одна история, о поиске Чужого. История на эту же тему, на другом языке, об этой же семье, но для украинского читателя и на украинском языке – другая.

К.П.: Это очень интересный вопрос. Книга возникает из советского победного и страдательного дискурса – с одной стороны, и из немецкой культуры памяти – с другой стороны. Она существует между ними. Например, в Германии так часто произносят «Аушвиц», так часто его кладут в рот, что кажется, что это пицца. А у нас наоборот.

И.С.: История Бабьего Яра недорассказана?

К.П.: Абсолютно. Если мы рассмотрим, о каком количестве погибших идет речь – не только в истории Бабьего Яра, это могут быть и истории сталинских репрессий или гражданская война – то, в принципе эти истории невозможно рассказать, мы не можем стать голосом 20 тысяч или 6 миллионов. Это нереально.

В этом вопросе не может возникнуть избыток, но может возникнуть такой инфляционный момент, когда люди не знают, как рассказывать. Это друге дело. Но эти истории дорассказать невозможно.

Я думаю, что история Бабьего Яра абсолютно не рассказана и не воспринята. Голодомор затмил все. Мы когда-то в Киеве делали конференцию «Между Голодомором и Холокостом».

И.С.: Но и Голодомор недорассказан.

К.П.: Дело в том, что невозможно симулировать потребность. Можно поддерживать с помощью радио, телевидения, журналистских текстов, создавать потребность, говорить об этой потребности, но невозможно писателям вменять – это получится социальный заказ и социалистический реализм, хотим мы этого или нет.

И.С.: Но все же – возможна ли эта история для украинского читателя?

К.П.: Вся книга развернута к европейскому читателю, который знает, что такое культура памяти, который вырос — особенно немецкий читатель – с чувством вины. Как перевести эту книгу в пространство, где этих дискуссий не было? У меня был семинар с десятью переводчиками, и около четырех дней мы сидели и читали страницу за страницей, и там были смешнейшие вещи.

В моей книге есть глава о том, как я впервые попадаю за границу – в Польшу. Эта поездка куплена через какой-то кооператив, мне 19 лет, мои родителя меня туда отправляют. На шестой нас почему-то – почему-то именно на шестой день – нас сажают в автобус и везут в Освенцим. Просто без предупреждения. Вот программа такая. И мой текст о том, что я ничего не помню. На самом деле, этот текст – о нормальной человеческой робости переступать эти границы. Кто нам дало право видеть это все? В какой роли мы имеем право видеть эту катастрофу? Когда мы переступаем эту границу, то вдруг занимаем место надсмотрщика в концентрационном лагере. Кто мы такие?

И вокруг этой истории у меня был очень забавный опыт с переводчиками. Я не называю слово «Аушвиц», я говорю «Освенцим» по-русски, потому что так тогда я его называла. И это другое место, потому что слово «Аушвиц» имеет в немецком языке совершенно определенную коннотацию. И оказывается, что в других языках нужно называть это место «Аушвиц», иначе читатели не поймут, но я ведь принципиально не называю это место. Также мой текст стоится на фразе «arbeit macht frei». Эти слова разбросаны по тексту, и немецкий читатель их сразу видит и восстанавливает, но это нигде не названо. И румынский переводчик просто встал и сказал, что скажет эту фразу, потому что у румын особое отношение к работе.

Что касается украинского перевода… Я, на самом деле, очень боюсь, потому что непонятно, куда это попадает. Не потому что перевод плохой или хороший.

Мне очень повезло – вызвался переводить Юрко Прохасько, один из самых известных украинских переводчиков, удивительно тонкий переводчик, особенно австрийской литературы, и для меня это большая честь.

И с русском, и в немецком слышно этот постсоветский сквозняк. Это ХХ век, по которому гуляют ветра, и ты находишься в розе ветров исторической и в розе ветров этой бездумности, когда ты не знаешь, ни к какому народу ты принадлежишь, кроме советского, ни к какой культуре, и где ты находишься. И книжка начинается в Берлинского вокзала, по которому гуляют сквозняки, и это очень интересно. Слово “zug” – это поезд, «Luftzug», также “zug”– это ход, как в шахматах. И это – некая тема, которая проходит сквозь книжку.

Я читала перевод, который сделал Юрко – они замечательно переведены, они ритмичны, в них есть стиль и вкус. И вдруг я поняла, что в них есть что-то чужое невероятно. Понятно, ч то к переводу всегда есть такое отношение: «Боже мой, что это?». Но в украинском переводе появляется какая-то удивительная уютность – и дело даже не в тех 2-3 галлицизмах, которых я даже и не знаю, что нормально. Дело в общем звучании языка, которое создает невероятный уют, какую-то «затишність» человека из очень уютного мира, защищенного. Не знаю, связанно ли это с Юрком Прохасько или с его венским направлением, но это совсем другой мир, где вдруг я слышу, как все становится очень уютным, чего в книге нет. Там нет уюта.

Честно говоря, когда я писала книгу по-немецки, это уже было потерей при переводе. Я пыталась не только ритмические и звуковые краски транспонировать в немецкий язык. Там есть очень много вещей, которые возникают из логики русского языка, но их не видно.

Скажем, совсем недавно я обнаружила, что начало книжки, где Берлинский вокзал – а книга строится из этой поездки, это поэтическое паломничество от Берлинского вокзала до моего дома на Институтской – называется «вок зал», «зал голоса», «зал для голосов», так же от этимологизируется и в русской поэзии. Но это ложная этимология, потому что вокзал так называется от одного места вблизи Лондона. И вот у Мандельштама есть стихотворение «Концерт на вокзале» — абсолютно тавтологическое, Мандельштам постоянно мыслит через немецкий язык. Когда я прочитала это стихотворение, уже после того, как написала книгу, то была абсолютно потрясена, потому что в этом стихотворении есть павлин и пианино, и они есть у меня в книге.

Роман начинается появлением персонажа стрелочника – это я. Это возникает не только из голландского фильма Стеллинга, а просто из ощущения истории, которую ты не можешь изменить. Я не знаю, связанно ли это с суровой прививкой русской литературы, с чувством железной дороги, которое идет от Некрасова и заканчивается страхом железной дороги у любого еврейского человека. Это та железная дорога, которую когда-то воспринимали, при ее появлении, как изобретение дьявола, действительно дарит ощущение соединенности мира, а с другой стороны эта индустриализация привела к Холокосту.

Стрелочник – это тот, кто должен был бы перевести стрелки, чтобы поезда пошли или не пошли по-другому. Но я родилась слишком поздно, и я ничего не могу сделать. Этот стрелочник ничего не может изменить. Этот стрелочник задает все мотивы книги – и стрелять, и выстрел, и стрела Ахиллеса, и стрелки часов – но по-немецки эта морфема не видна. Русский язык задает некий набор ходов, как и вокзал, потому что на этом вокзале обираются разные голоса. Меня интересовало пространство резонанса.

И.С.: Как Юрко Прохасько с этим справляется? Вы читаете его перевод?

К.П.: Не знаю, имею ли я право об этом рассказывать. Поскольку эта книжка написана между языками, и там есть суровый замес русско-немецкого, а еще там слышно звучание украинского, по крайней мере, я знаю об этом, то непонятно, как это все переводить на украинский. Юрко уже обращался ко мне и предлагал, чтобы мы какие-то вещи проработали вместе и попытались найти какие-то решения. Разумеется, любое решение буде компромиссом. Это интересный случай, потому что переводчики не всегда хотят идти на такой близкий контакт. Это иногда очень мешает, особенно в языках, которые хорошо знаешь. Поэтому для меня особенно ценно, что Юрко как честный переводчик ощутил необходимость этого шага.

Я очень жду украинского перевода. И очень его боюсь.

Мне кажется, что основная тема – флирт с немецкой речью, почти эротическое вожделение и желание обладать этим языком. Весь мой немецкий язык – попытка обратной оккупации. И вся эта советская лексика — любой ценой, до последней капли крови, мы все, как один – была переведена в попытку завоевать этот язык. Потому что если уж я по-немецки, то миру – мир. Но я опоздала.